Quand l'idéologie l'emporte sur les intérêts économiques : Le cas du projet de loi de Trump

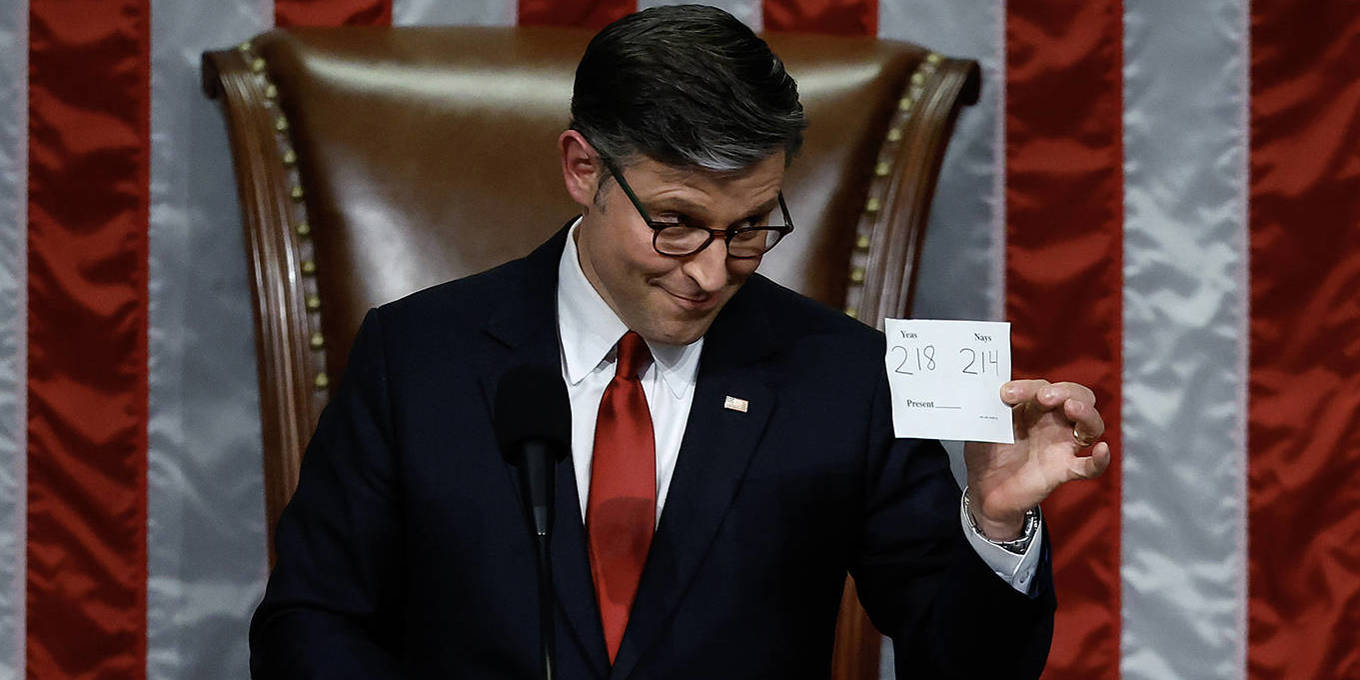

L'adoption du projet de loi "One Big Beautiful Bill" du président américain Donald Trump a montré comment l'idéologie peut primer sur les intérêts économiques. De nombreux élus républicains ont voté contre les intérêts de leurs électeurs en soutenant ce texte, qui supprime progressivement les subventions pour les énergies propres instaurées sous l'administration Biden. Ce revirement remet en question les théories classiques de l'économie politique, qui postulent que les décisions politiques sont guidées par des calculs économiques rationnels.

Le projet de loi de Trump opère un transfert massif de revenus vers les plus riches, tout en éliminant des mesures bénéfiques pour les États traditionnellement républicains. Les subventions vertes du Inflation Reduction Act (IRA) de Biden devaient pourtant résister à un changement de majorité, car elles créaient des emplois et des profits dans ces régions. Mais la frange trumpiste du Parti républicain, hostile aux politiques environnementales, a préféré suivre son idéologie plutôt que de protéger ces acquis économiques.

Les experts en sciences politiques peinent à expliquer ce phénomène. Habituellement, les lois favorisant des groupes d'intérêt puissants au détriment de la majorité ont plus de chances d'être adoptées. À l'inverse, les mesures nuisant à des secteurs influents, comme la taxation du carbone, sont généralement bloquées. L'IRA avait justement été conçu pour contourner ces obstacles en proposant des incitations plutôt que des sanctions.

Malgré les efforts des lobbies verts pour atténuer le texte, le coup porté à la transition énergétique est sévère. Certains analystes tentent de justifier ce revirement par des considérations budgétaires ou le manque de temps pour consolider les acquis de l'IRA. Mais ces explications semblent insuffisantes face à la réalité : l'idéologie anti-environnementale de Trump et de ses partisans a simplement surpassé toute logique économique.