Quand une mauvaise habitude fait partie de votre identité nationale

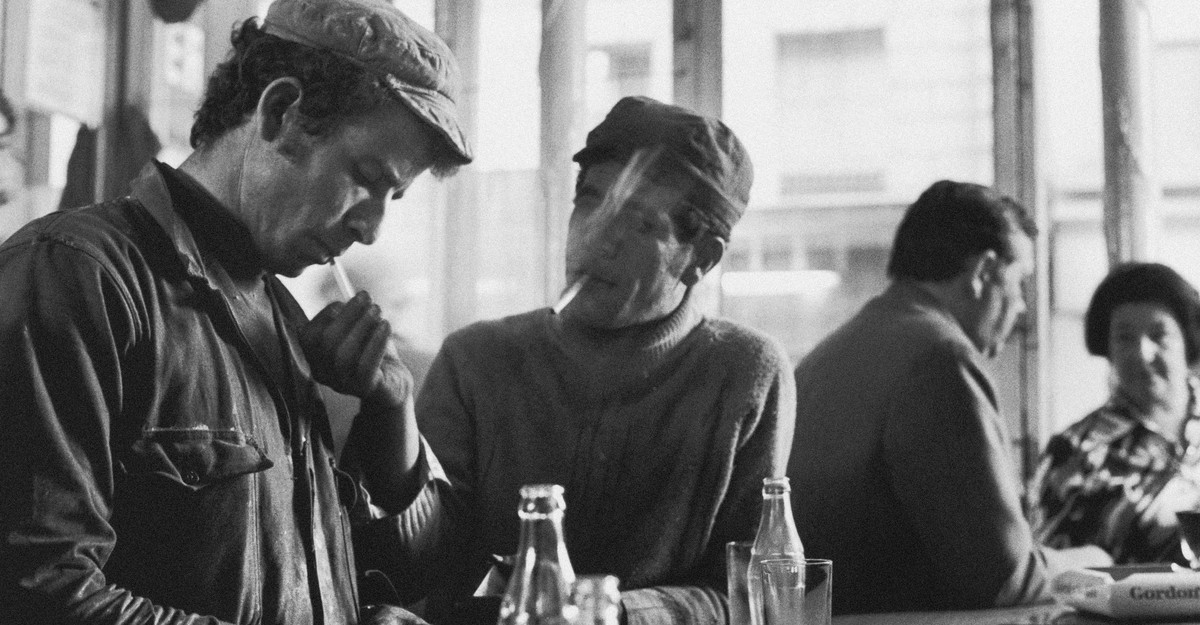

Lors de mon premier week-end à Paris, j'ai décidé que je devais apprendre à fumer, et vite. Assise dans le studio minable que je partageais avec une colocataire, j'ai enchaîné les Gauloises jusqu'à en virer chartreuse. Étudiante d'échange dans les années 90, je m'investissais à fond dans tout ce qui pouvait me transformer en la personne que je rêvais d'être. Les Parisiens fumaient - alors je fumerais. À la fin du week-end, je savais tenir une cigarette au café comme un Jean-Paul Belmondo plus petit, plus basané et plus tousseur dans À bout de souffle. La récente annonce de l'interdiction de fumer dans les espaces publics en France m'a fait sentir qu'une part essentielle de l'identité française disparaissait. Chaque nation a son vice fatal : la vodka pour les Russes, McDonald's et les AR-15 pour les Américains, le karoshi (mort par surmenage) pour les Japonais. Pour les Français - de Sartre à Gainsbourg -, c'est la cigarette. Dans L'Étranger de Camus, Meursault hésite à fumer près du corps de sa mère décédée, puis allume finalement une cigarette avec le gardien. Cette scène capture l'essence du rapport français au tabac : un acte de liberté existentielle. Bien sûr, fumer tue. Je me souviens encore des vols long-courriers où l'asphyxie lente dans la section fumeurs semblait interminable. Le déclin du tabagisme est une bonne chose. Mais la nostalgie, elle, n'a pas d'avertissements sanitaires. Ce qui me manque, ce n'est pas la nicotine, mais ces pauses cigarette qui forçaient à ralentir - moments de silence ou de conversation devant un bar. Ces instants de présence pure, aujourd'hui remplacés par le scrolling compulsif sur nos téléphones, incarnaient une certaine idée du temps à la française. Pensons aux repas interminables, aux 35 heures, au mois d'août déserté, ou au « droit à l'oubli » numérique. Sartre envisagea d'arrêter, mais craignit que cela ne « dépouille le théâtre de son intérêt, le dîner de sa saveur ». Pour lui, fumer était un acte de liberté radicale : savoir que c'est mauvais, mais choisir quand même. Cette rébellion symbolique explique pourquoi la cigarette fut si importante pour les femmes dans des sociétés restrictives. Aujourd'hui, seulement 25% des Français fument quotidiennement, et les jeunes rejettent ce romantisme toxique. 78% approuvent l'interdiction dans les lieux publics, peut-être lassés par les 2 milliards de mégots jonchant Paris chaque année. Quand la nostalgie me prend, je me plonge dans la Nouvelle Vague : Anna Karina dans Vivre sa vie de Godard, fumant au café tout en proclamant « Nous sommes libres » - responsable de chaque bouffée comme de chaque choix de vie.